あなたは、チャート検証作業は進んでいますか?

「ドキッ」としたなら、今やっているチャート検証の方法はあまり良くないのかもしれません。

今回は、私が過去にやってみて「ダメだった」「やらなくてもよかった」と実感した、そんなチャート検証方法の例をお見せしようと思います。

FXでは過去チャート検証が必須というけれど

FXで安定的に勝ち続けるためには、優位性のあるトレード手法(トレードルール)が必要です。

それを手に入れるためには、自分の手でトレードルールをつくり、過去チャート検証を重ねていって、自分のなかで「そのトレード手法への信頼度」を上げていく必要があります。

他人のトレード手法を使う方法もありますが、それでもやはり自分の手で検証して確かめてそのトレード手法への信頼度を高めなくては、安定的にトレードを続けていけません。

さて、過去の「まだ勝てなかった私」は、FXの過去チャートと向き合いながら日々検証作業を続けていました。

ネットの情報を中心に色々と検証方法を調べて、それを元に検証作業をしていたのですが、どうにもこうにも捗らないのです。

一番大きかったのは、「この検証のやり方は正しいのだろうか?」という不安があったことでした。

そのため、「よし、今日もバリバリ検証するぞ!」という気もちにはなれず、グズグズとチャートに向かい続けるだけの日々になっていたのです。

チャートの背景分析(環境認識)という光明

そんなとき、「なるほど、そうか!」と思える情報と出会います。

それがチャートの背景分析──いわゆる「チャートの環境認識」と呼ばれるものです。

「大きな時間軸のチャート状況を分析して、それに応じて下位時間軸でのトレードを組み立てていく」というコンセプトに出会うことで、私の中にチャート検証の具体的なイメージが浮かび上がってきたのです。

さっそく自分なりにチャート状況を分類してみた

ということで、とにかく大きな時間軸のチャート状況を自分なりに分類してみて、それぞれの状況の中で起きている「下位時間軸でのレートの動き」を見ていくことにしたのです。

そうすることで、各状況に共通する特徴的な値動きを見つけることができて、そこから優位性のあるトレード方法が見出せるのではないか?──そう考えたからです。

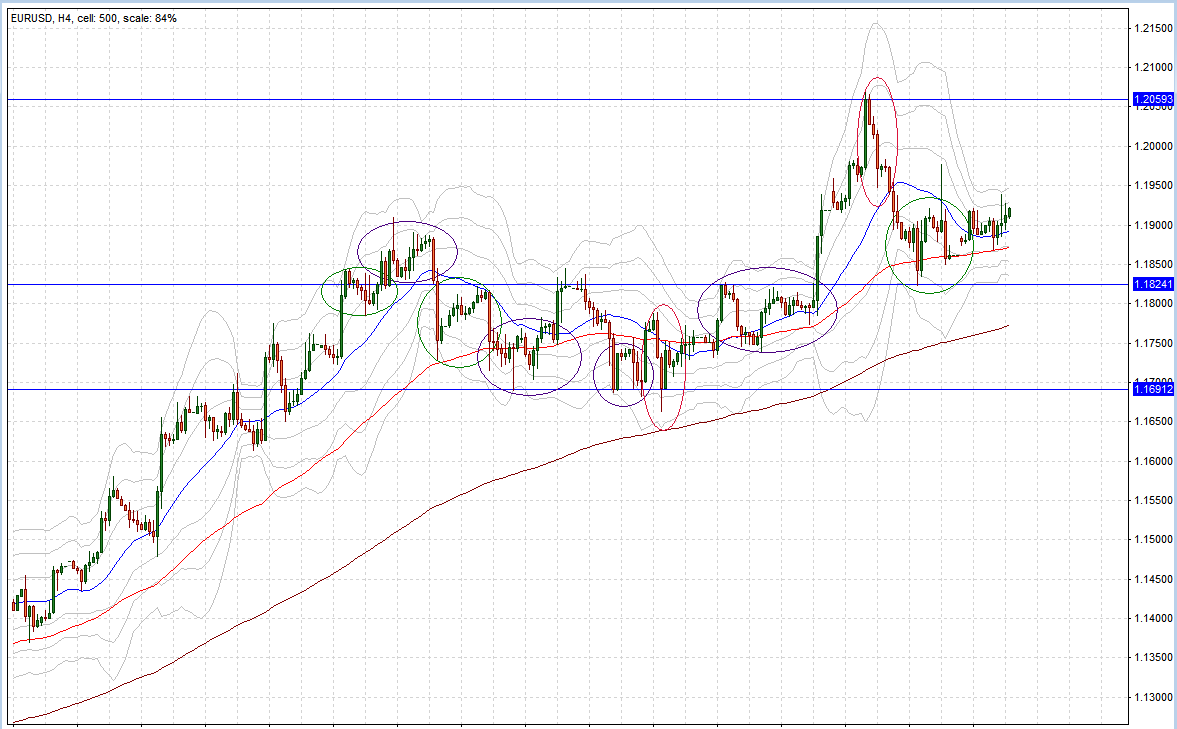

下のチャートは、当時のチャート検証に使っていた4時間足チャートを再現したものです。

※クリックすると拡大します。

当時の私は、21期間のボリンジャーバンドの±1~3σ(シグマ)のラインを基準に、レートの位置とチャートパターンを分類しました。

丸で囲んだ部分がそうなのですが、ぱっと見ただけでもかなり煩雑になっています。

- ボリンジャーバンドのミドルバンド(21MA)の上下での分類。

- ミドルバンド(21MA)の傾斜具合での分類。

- エクスパンション時、レートが±1σの内側に戻った状況で分類。

- 水平状態の21MAで、バンドの拡大縮小の具合で分類。

- 傾斜する21MAで反発したか抜けたかで分類。

- ±2σでバンドウォークしていたレートが±1σの内側に抜けた後、21MAに抑えられて、そこから再下落した状況で分類。

- etc…

このように、ありとあらゆる状況を分類しようと躍起になっていたのです。

こうなってくると「分類のための分類」に陥ってしまい、分類できない状況を前にすると、「なんとかして分類してやる!」と思ってしまうほどでした。

そういう場合は「判断がつかない状況」と分類しておくのが正しいということが、今ならとてもよく分かります。

「環境認識の過剰な分類」の結末

当時の私はウンウンうなりながら、4時間足チャートを状況別に分類し続けました。

分類したらその都度チャートを画像キャプチャーして、同じ相場状況のチャート画像と見比べて、それらに共通する値動きがないかを調べました。

その結果、確かにそこには共通する値動きがありました。

しかしその「共通する値動き」というのも、同じように「過剰な分類の目線」で判断したものだったので、これもまた、膨大な数の「共通する値動き」が見つかっただけだったのです。

例えば、ある4時間足チャートの状況下では、5分足に強い上昇トレンドが出来やすかったのですが、それ以外の4時間足のレンジや緩やかなトレンドなど、あらゆる相場状況でも5分足の強い上昇トレンドが共通して現れていたのです。

このように、5分足の特徴的な値動きは、当然のように別の4時間足の相場状況でもたくさん出来ていました。

そもそも、この検証結果をつかってどうトレードするのか?

ここでようやく私は、根本的な問題に気づくことになります。

それは、このチャート検証の結果を元にどういうトレードルールを作り、どうやってトレードするのか──という問題です。

仮にこれが過剰な分類だったにしても、何かしら共通した「優位性のある特徴的な値動き」を特定できたとしましょう。

では、それを実際の動くチャート上で、どう判断すればいいのでしょうか?

4時間足のさまざまなチャート状況──つまり4時間足でのパターン認識は、その状況同士で重なり合う場面がとても多くなります。

「Aという状況では、Xというトレード方法」

「Bという状況では、Yというトレード方法」

「Cという状況では、Zというトレード方法」

そう決めたとしても、実際には「Aであり、Bでもあり、さらにCでもある場面」という相場状況が、いくらでも現れるのです。

そこで「AなのかBなのかCなのか」どうやって判断すればいいのでしょう?

自分なりの検証結果としては、AとBとCの状況は異なるものであり、そこでは異なるトレードをするべきだという結論になってしまっているのです。

しかし現実には、動くチャート上でその違いを見極めることは出来ませんでした。

どれだけ動くチャートを眺めても、「Aでもあり、Bでもあり、Cでもあり……」という状況が続いていくだけだったのです。

相場状況が見極められたのは値動きが出来上がってから──つまりトレードチャンスとなる場面が終わってしまってからでした。

こうなってくると、これは「複雑すぎて動かないガラクタ」ということになってきます。このとき、私はなんともいえない徒労感に襲われたのでした。

このチャート検証の何が悪かったのか?

このチャート検証の方法は、何が問題だったのでしょうか?

そこには、いくつかポイントがあります。

この検証方法が駄目なポイント

- 値動きのすべてを把握・分類しようとした(自己過信と相場への謙虚さの欠如)。

- パターン認識の細分化の行き着く先は、カオス(混沌)だと気づかなかった(過剰に詳細な分類は、何も分類していないのと同じ)。

- 分類して得られた検証結果を、「買うか売るか」の具体的なトレード手法へ落とし込むための実力がなかった。

ひとことで言ってしまえば実力不足ということであり、こうしたポイントの大切さを当時の私は知らなかった(理解できなかった)ということです。

「そっちは行き止まりだよ!」

当時の私に誰かがそう言ってくれていれば……なんて思ってしまいます。だから今回、私はあなたにそう伝えておこうと思ったのです。

正しい検証方法のひとつの形

私がおすすめしたい、ひとつの検証方法のスタイルがあります。

ポイントは「シンプルに考えること」です。

大きな時間軸の背景分析(環境認識)は大切であり、上位時間軸の値動きを基準に検証をしていくこと自体は正しいことです。

私の場合は、ボリンジャーバンドを過剰に信頼するあまり、複雑怪奇な分類へと進んでしまいました。

ボリンジャーバンド自体は、数あるインジケータの中でもチャート分析に役立つツールであることは間違いありません。

しかし、切れ味のある包丁は便利でもケガをすることがあるように、私の場合は使い方がまずかったのです。

例えばボリンジャーバンドの有用性については、こちらの記事も参考にしてみて下さい。

では、FXの初心者は何を基準にチャート検証をすればいいのかというと、それはダウ理論にもとづいた「目線」を基準にすることです。

ちなみに、目線を定めてシンプルに考えていくなら、そこにボリンジャーバンドを加えて活用していくことは問題ありません。

私の場合は、ひたすらボリンジャーバンドだけに頼って、複雑に分類しようとしたことが問題でした。

もし、あなたが「目線」の意味が分からないという場合は、以下の記事を参考にしてください。ダウ理論と目線の定め方について、詳しく解説しています。

目線を定めて状況をシンプルに把握する

例えば「4時間足が上目線の状況で、レートが押し安値付近にあるチャート」を、MT4やフォレックステスターなどで探します。

そしてそのチャート状況で、下位時間軸のチャート(1時間足や15分足など)ではどういう特徴的な値動きが現れているかを見ていくのです。

それを3つや4つではなく、数十~数百と見ていくのです。

そうすることで、あなたの中に「この4時間足の状況で、15分足にこういうパターンが現れると、かなり勝ちやすいぞ」という実感が生まれてきます。

この「ある基準に基づいた大量のチャート観察」の経験の積み重ねが、あなたのFXトレーダーとしての財産になっていきます。

大きな時間軸の状況をシンプルに定めるからこそ、チャートパターンも活きてくる

「上目線の4時間足の押し安値付近」という状況で見られる「15分足のチャートパターン」は、多種多様でありながらも特徴的な傾向を見せます。

そこには、分かりやすいダブルボトムのパターンや、逆ヘッドアンドショルダーのパターンが現れていませんか?

「上目線の4時間足の押し安値付近での、15分足の特定のチャートパターン」という、明確でシンプルな基準をつかって状況を定められれば、実際のトレードの中でこの状況をしっかり認識してトレード判断が出来るようになります。

このような取り組みを重ねていき、自分なりに判断できる状況・場面を増やしたり、各相場状況を掘り下げて「これぞ」といえる値動きの傾向を捉えていくこと、これが検証作業のひとつの形なのです。

そして大切なのは「よく分からない状況」は分からないものとして区別し、無理にその相場状況でトレードしようと考えないことです。

あらゆる状況を分類して全てに対応しようとするのではなく、自分にとって分かりやすい相場状況・場面をしっかりと深く調べて検証していくのです。

その点で、大きな時間軸での押しや戻り、レンジブレイク後の強い伸びに注目するのは、検証の最初のステップとしてとても有効だといえます。

具体的な検証方法については以下の記事が役に立つはずですので、こちらもご覧ください。

以上、その検証ムダかも?ダメなFXチャート検証方法の例をお見せします、についてお伝えしました。

こちらの記事もおすすめです